レジリエントでサステナブルな社会を目指して

MS&ADサステナビリティコンテスト2024

「持続性と収益性」の

両立に向けて

国内外から363件の

ユニークな取り組みが集結

提供:MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社

国内損害保険市場で大きな存在感を見せるMS&ADグループ。 2030年に目指すべき社会像「レジリエントでサステナブルな社会」を掲げる同グループは、国内外のグループ社員全員を対象にした「MS&ADサステナビリティコンテスト」を開催している。 7回目となる今回は、「稼ぐ力」をテーマに、国内外から363の取り組みが集結。2024年11月25日に行われた本選にて7組が、事業活動を通してサステナビリティ(持続可能性)に貢献する優れた取り組みを披露した。

ビジネス価値を高めることが

サステナブルな社会的価値につながる

18年からスタートし、24年で7回目となる本コンテスト。今回のテーマは「稼ぐ力」だ。サステナビリティは社会貢献という視点だけが語られがちだが、ビジネスとして収益を上げることで持続的に社会的な価値を生み出すことができる。そうした観点も踏まえて選考が進められた。

海外を含む363組からの応募があり、リアルとオンラインで開催された本コンテストでは、7組が独自のサステナビリティに関する取り組みを発表した。前回の「受賞取り組みをもっと知りたい」「直接、質問できる場が欲しい」といった声を受け、コンテストを第1部「ブース形式」、第2部「プレゼン形式」に分けたことが今回の大きな変更点だ。

第1部では、参加者が気になる取り組みのブースに行き、発表を受けて対話をする様子が見られた。ブースは多くの参加者でにぎわい、役員・社員・内定者が役職関係なく双方向で活発にコミュニケーションしていたのも興味深い。

第2部「プレゼン形式」では、7組の代表者がステージに立ち、参加したMS&ADグループの社員・役員・内定者約140名やオンライン視聴者を含む約600名の前で、アイデアを思いついた契機や取り組みの先に描く未来などを、それぞれの言葉で熱くプレゼンテーションした。

発表後の参加者によるオンライン投票を受けて最優秀賞に選出されたのは、あいおいニッセイ同和損害保険未来戦略創造部の「全国のインフラ老朽化対策へ!AIを活用した橋梁点検サポートツールの開発」である。以下、同取り組みのほか、今回発表された7組のユニークな取り組みを紹介していこう。

INDEX

-

1

全国のインフラ老朽化対策へ!AIを活用した橋梁点検サポートツールの開発> 最優秀賞:あいおいニッセイ同和損害保険

-

2

気候変動ファイナンスと責任ある引き受けにおけるMS AULの取り組み> 優秀賞:MS Amlin Underwriting Limited

-

3

女性活躍と少子化問題の同時解決へ挑戦!

業界初の卵子凍結事業への保険提供> 優秀賞(パートナーシップ賞):三井住友海上火災保険 -

4

英Ground Truth Intelligence社との業務提携による人権リスク調査サービスの開始> 優秀賞(グループシナジー賞):MS&ADインターリスク総研/MS&AD Ventures

-

5

AIにより株価動向を「音楽」で表現

音楽で拡げる株式投資の未来> 優秀賞(CSV×DX賞):三井住友海上あいおい生命保険 -

6

「ブカツ・サポート・コンソーシアム」を設立

持続可能な次世代の部活動の実現を支援> 優秀賞(アップカミング賞):三井住友海上火災保険 -

7

MS&ADグループ内シニア派遣制度創設

65歳以降も働き続けられる幸福とグループ内人財の最適配置を実現> 優秀賞(エバーグリーン賞):MS&ADスタッフサービス

最優秀賞

あいおいニッセイ同和損害保険

全国のインフラ老朽化対策へ!

AIを活用した橋梁点検サポートツールの開発

未来戦略創造部

前畑 豪 氏

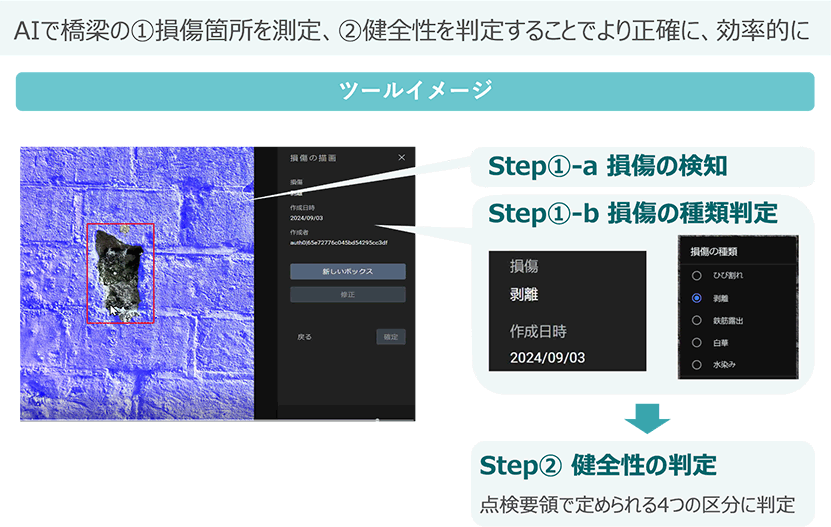

国内約73万の橋梁のうち、2032年には建設後50年が経過する割合が約59%に達するとされ、安全な暮らしのためにも老朽化対策を推進するソリューションは社会的要請が高まっている。

一方で、生産年齢人口の減少や過疎化などを背景に、各自治体は点検を行う職員や技術者が不足し、予算が限られているという課題に直面している。人力目視による点検は、点検者の経験やその場の状況に依存することから、健全性の判定にバラツキがあるという事態も生じていた。

そうした課題に対して、あいおいニッセイ同和損保未来戦略創造部ならびにオックスフォードに所在するAioi R&D Labは静岡県裾野市、英Mind Foundry社と共同で、AI(人工知能)を活用した「橋梁点検サポートツール」の開発を行っている。

橋梁を撮影した写真をアプリにアップロードすることで、橋梁点検工程のうち「橋梁の損傷状態の検知と数値化」「橋梁の健全性の自動判定」をAIで行う機能を開発中。24年に裾野市でサポートツールの検証を行い、約3割の業務効率化が見込まれた。フィードバックを受けて改善を行い、25年度からは全国の自治体へ展開していく予定だ。

橋梁点検に課題感を持ち、本ソリューションを必要とする自治体は多いだろう。より加速するAI領域も相まって、今回の取り組みは事業性・将来的な収益性の観点からも最優秀賞にふさわしいものだといえる。

一目で街のインフラデータが分かる

一目で街のインフラデータが分かる

総合インフラ管理ツールを目指したい

未来戦略創造部ならびにAioi R&D Labでは、オックスフォード大学スピンアウトのAIベンチャー Mind Foundry社をはじめとした多様なパートナーと共に、保険の枠にとらわれない幅広い分野にて社会課題解決のため研究開発を行っています。

橋梁や道路の老朽化対策は、日本だけでなく世界中の共通課題であり、同様の問題を抱えていた裾野市様から多大なるご支援をいただいたことで、今回の取り組みが実現しました。また、AIモデルの開発には、橋梁点検の報告形態が全国統一であったため、過去の点検データを質の高い学習データとして活用することができました。

今後はAIの精度を高めながら、道路標識など橋梁以外の公共インフラにも対象を広げ、街のインフラデータが一目で分かる総合インフラ管理ツールとして発展させていきたいです。日常生活はもちろん、大規模災害発生時の被害を最小限に抑え、地域の防災・減災に貢献していきたいと考えています。

若手からベテラン、国内から国外まで

多彩な取り組みを「テーマ別賞」で表彰

このほか、優秀賞に選ばれた6つの取り組みを紹介しよう。23年までは同一基準で審査していたが、より幅広い取り組みのアイデアを募集するため、今回からは5つの「テーマ別賞」を新設。若手社員からベテラン社員まで、幅広い世代からの応募につながった。

優秀賞

MS Amlin Underwriting Limited

気候変動ファイナンスと責任ある引き受けにおけるMS AULの取り組み

Head of Sustainability

Amir Sethu 氏

気候変動は、現代社会における最大の課題であり、我々の将来の生き方にも多大な影響を与えるものである。そうした中、三井住友海上火災保険の英国(ロイズ)子会社であるMS Amlin Underwriting Limited(MS AUL)は保険会社の立場から気候変動への対応を新たなビジネス機会と捉え「気候変動ファイナンス」に取り組んでいる。エクアドル政府が抱える債務の信用リスクを保険引受することで、通常よりも低い金利水準で政府が資金調達できたことにより節約した3億ドル(約460億円)を、同政府がユネスコの保護区であるガラパゴス諸島の海洋保全と気候変動への対応費用に充てることができる仕組みであり、成功事例の1つだ。

優秀賞(パートナーシップ賞)

三井住友海上火災保険

女性活躍と少子化問題の同時解決へ挑戦!

業界初の卵子凍結事業への保険提供

(写真左から)

総合営業第一部

小坂 愛 氏

企業マーケット戦略部

松岡 豊 氏

女性活躍推進による晩婚化が進む中、「卵子凍結を後押しする保険があれば、不妊で苦しむ人を減らせるのではないか」という気づきから、三井住友海上火災保険とLIFEBANKが共同で凍結卵子専用保険を提供開始。業界初の卵子凍結事業への保険提供という話題性から、日本経済新聞、Forbes、日経クロスウーマンなどさまざまなメディアに掲載され、MS&ADグループの企業価値向上に貢献する結果となった。同保険は、社内のさまざまな部署の力を得て商品化に成功したという。新しい発想で保険ビジネスのさらなる幅を広げるユニークな取り組みである。

優秀賞(グループシナジー賞)

MS&ADインターリスク総研/MS&AD Ventures

英Ground Truth Intelligence社との業務提携による

人権リスク調査サービスの開始

(写真左から)

MS&ADインターリスク総研

小林 佑佳 氏

MS&AD Ventures

渡邉 将 氏

児童労働、強制労働などの人権リスクがビジネス課題となる一方、人権問題の調査(人権デューデリジェンス)は困難を極めていた。24年、MS&ADインターリスク総研はMS&AD Venturesの出資先である英Ground Truth Intelligence社と提携し、全世界に所在する個別企業を対象に現地言語や文化・慣習に精通する調査員が人権侵害の有無を調査し、結果をリポートする「サプライヤー人権侵害リスク調査サービス」の提供を開始。国内のメーカーやインフラ関連企業をはじめ、多数の引き合いを受けている。近年、サプライチェーンがグローバル規模で複雑化する企業も多い中、同サービスの潜在的ニーズを抱える企業は多いはずだ。

優秀賞(CSV×DX賞)

三井住友海上あいおい生命保険

AIにより株価動向を「音楽」で表現

音楽で拡げる株式投資の未来

財務部

平松 祐紀 氏

NISA(少額投資非課税制度)の拡充を背景に、株式投資への関心が高まった24年。株式投資に使われる情報の多くは“視覚情報”として表現されており、長時間の追跡は負荷が大きく、他の業務をしながらでは投資タイミングを逃してしまうという課題がある。その解決策として、三井住友海上あいおい生命保険では、野村アセットマネジメント・資産運用先端技術研究部の中川氏、高野氏、京都大学の中村氏(現:九州大学准教授)との共同研究により、AIを利用して複数企業の株価情報を音楽で表現するソリューションを開発。同ソリューションの詳細は、24年度 人工知能学会全国大会にて発表された。投資タイミングの逸失を防止するという、さまざまな顧客にとっての「稼ぐ力の向上」を支えるソリューションだ。

優秀賞(アップカミング賞)

三井住友海上火災保険

「ブカツ・サポート・コンソーシアム」を設立

持続可能な次世代の部活動の実現を支援

(写真左から)

公務開発部

松井 美樹 氏

公務第二部

川越 雄太 氏

学校部活動においては、少子化による体験機会の減少、教員の長時間勤務や知識・経験不足により、生徒が望ましい指導を受けられないという課題に直面している。そうした背景から24年、三井住友海上火災保険はスポーツデータバンク社、日本郵政と連携し、国内初となる部活動地域移行を支援するコンソーシアムを設立。スポーツ安全保険の加入促進や、リスク軽減・回避につながる「リスク対策eラーニング」などのメニュー提供をスタート。コンソーシアムの第一弾取組として、沖縄県教育委員会と連携協定を締結している。この活動を通じて三井住友海上火災保険と自治体、指導者、中学生やその保護者等との接点が増加する可能性は高く、MS&ADグループ全体のブランド力向上への期待が評価された。

優秀賞(エバーグリーン賞)

MS&ADスタッフサービス

MS&ADグループ内シニア派遣制度創設

65歳以降も働き続けられる幸福とグループ内人財の最適配置を実現

(写真左から)

MS&ADスタッフサービス

中込 克章 氏

MS&ADスタッフサービス

中野 政人 氏

生産年齢人口の減少による人材不足が顕在化する現在、65歳以上の労働力強化が日本全体の大きな課題となっている。21年の高年齢者雇用安定法改正をはじめとした法整備が進む中、22年度にMS&ADスタッフサービスはグループ内におけるシニア派遣制度を創設。24年11月時点で、301人のスタッフがグループ12社で就労している。65歳以上の社員がイキイキと働き続けられる環境を生み出すとともに、グループ各社が経験・スキルを持つ即戦力人財を確保することに成功している。自社の事業力、稼ぐ力を「人財の有効活用」という視点からアプローチした取り組みである。

新たな気づきを社会課題の解決につなげていく

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

代表取締役社長 グループCEO

舩曵 真一郎氏

MS&ADサステナビリティコンテスト2024の最後に、グループCEOの舩曵 真一郎氏が登壇した。

舩曵氏は、「皆さんの気持ちがこもった今回のコンテストは素晴らしかったと思います。私には思いつかないようなプロジェクトが多く、感激を覚えました。そうした取り組みは、日頃からサステナビリティを自分事として考えていないと生まれないものではないでしょうか。次回も本日の7組の発表のように、社会の琴線に触れるような素晴らしいアイデアあふれるコンテストになることを期待しています」と語り、盛大な拍手とともにコンテストは終幕を迎えた。

「サステナビリティコンテスト2024」を終えて

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

サステナビリティ推進部

寺岡 真実氏

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

サステナビリティ推進部

星野 公平氏

大盛況となったサステナビリティコンテスト2024。中心となってイベントを企画・運営したMS&ADインシュアランス グループ ホールディングス サステナビリティ推進部の星野公平氏、寺岡真実氏は、以下のようにコンテストを振り返る。

「ご応募いただいた取り組みの1つひとつが素晴らしいアイデアで、今後グループとしての強みとなるものが凝縮されていると感じました。今回は入賞に至らなかった取り組みも、発展させていくことで当社のビジネスとして社会課題の解決につなげていくことができると確信しています。引き続き、サステナビリティ推進部としてもサポートをしていきたいと思います」(寺岡氏)

「今回は“稼ぐ力”をテーマとしましたが、社会課題の解決とビジネスをどう結びつけていくかが命題になっていると感じています。当コンテストが、自発的に新たな取り組みを考える契機となり、さまざまな社会課題を解決していく。同時に、ビジネス面でのフィードバックを通して、ビジネススタイルの大変革につながっていく。そうした場づくりを今後も進めていきたいと思います」(星野氏)

MS&ADサステナビリティコンテスト2024の様子は以下よりご覧いただけます